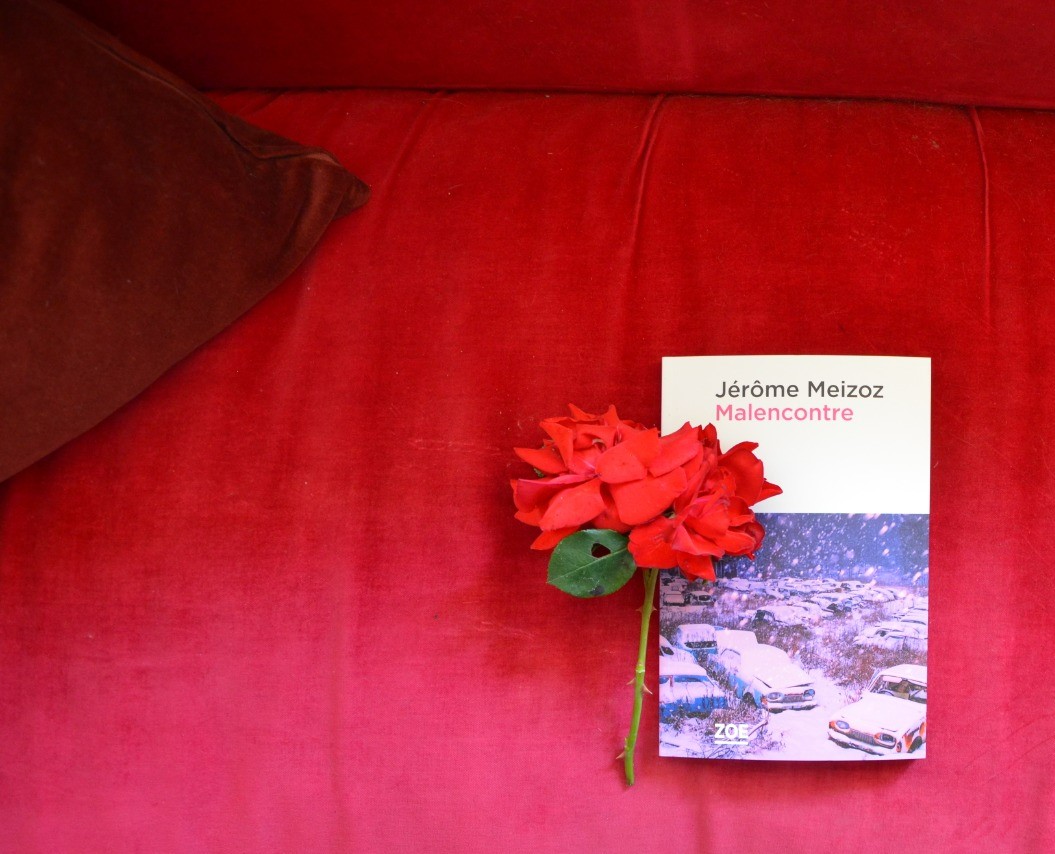

Malencontre

Malencontre, Genève, Zoé, 2022, 154 p.

Photo & rédigé par : Maxime Hoffmann

Un vrai faux départ… Dès les premières pages, une mise en scène s’installe et traverse l’entièreté du roman. L’histoire commence par la description d’un vide, celui laissé par une inspiration absente. Un « moi » souhaite écrire, sans y parvenir. Il lutte contre lui-même, fuit les « grosses ficelles » du polar et s’en mord les doigts, littéralement. Il tente néanmoins de vivre, espérant que les contingences du monde lui offriront la matière nécessaire à la création d’un récit. Entre auto-accusations et observations anxieuses, il avoue : « je livre bataille avec mon petit carnet ». La pensée lancinante du « livre » le bloque. Or n’est-ce pas là un topos bien connu qui se transformerait en sujet d’écriture ?

Le mutisme de l’écrivain rencontre celui de l’être adolescent que l’amour déstabilise. En d’autres mots, les idées viennent lors que le romancier songe à un amour adolescent : « Une grande partie de ma pensée était alors esclave de Rosalba ». Libératrice, cette découverte offre une trajectoire et l’écrivain récupère sa voix perdue. Il retrouve son latin : « rosa, rosam, rosas, rosae, rosarum, rosis ». Une image avec tant de déclinaisons, ça peut faire un roman !

La Rosalba du narrateur – son imago – vit en lui et lui donne un souffle. Comme souvent – pour ne pas dire « toujours » – l’amour appel à la rêverie et s’épanouit dans le fantasme. Rosalba devient l’interlocutrice, puis le sujet autour duquel se construit le discours. Elle est le centre de gravité. Une pensée pour elle suffit à légitimer une parole. Ainsi s’ouvre un monde au conditionnel : cette amour d’antan impossible est un rêve qu’il faut écrire, avec précaution, en ponctuant le discours « j’aurais pu ». Mais, ce mode nécessite un retour au réel. Cette femme existe, où est-elle maintenant ? Loin de suivre une trace préétablie, le roman dévoile un double mouvement entre imaginaire et réalité. L’écrivain nous montre son atelier, un deux pièces : l’une virtuelle et mentale, l’autre faite de papier buvard avec vue sur le monde.

Le « moi » écrivain est un jeune homme, aimant la lecture et que le voisinage surnomme le « chinois », dû à son intérêt pour la langue du même nom. Où qu’il aille, le « chinois » charrie avec lui son amour fictif. Les livres l’occupent, puis le préoccupent. Il se fait intellectuel et se condamne ainsi à devenir un étrange personnage. Son surnom, réflexe sommes toute primaire, est l’invention du clan qui amalgame l’éloignement géographique avec un éloignement intellectuel sur le seul critère de ne plus comprendre ce jeune homme. Celui-ci s’éloigne alors de plus en plus de la terre où il est né et où il aurait dû rester s’il ne voulait pas se perdre. En pleine ascension, il monte sur Paris et se heurte à une structure sociale rigide, sur laquelle il est vain de frapper. Hypothétique terre d’asile pour les réfugiés de l’intelligence, Paris s’avère être le haut lieu d’une « guerre tertiaire ». Il n’y a pas d’arme – contrairement au pays natal qui en est obsédé – mais des phrases tranchantes lancées comme une coutume, des piques par principe projetées avec force. Rentré au pays, le chinois s’est forgé une « étrangeté » à partir de laquelle il peut scruter le monde. Ethnologue dans son propre pays, il enquête. Et nous voici en plein polar !

Malencontre raconte aussi l’aventure de l’écriture. Le « chinois » fait son pain de ce qu’il vit : des rêveries, de la distance, de l’absence, et il se nourrit de ce qu’on lui donne : des messes basses, des témoignages et des on-dit. « C’est le visible qui est mystérieux, pas l’invisible ». Tout le roman témoigne des doutes, des envies d’un écrivain, de son rapport au monde et du décalage qui s’instaure systématique entre lui et les événements. Ces ingrédients de la vie se présentent dans la prose comme les sursauts d’une création, avec une effervescence difficile à contenir : « Il fallait être vigilant à cause de ma fâcheuse tendance à perdre le fil ».

Fragmenté, le texte construit sa cohérence au moyen d’une numérotation par paragraphe. Les phrases peuvent ainsi épouser l’élan qui les motive. Puis, s’arrêter. L’espace coïncide avec la parole : il n’y a plus à tirer en longueur. Et la prose s’en porte bien. Elle garde une forme brute et impressionne par sa fulgurance.

C’est une double enquête pour retrouver une femme et la capacité d’écrire, toutes les deux absentes. À la fin, les retrouve-t-on ?