A Afrin, l’espoir sous les bombes

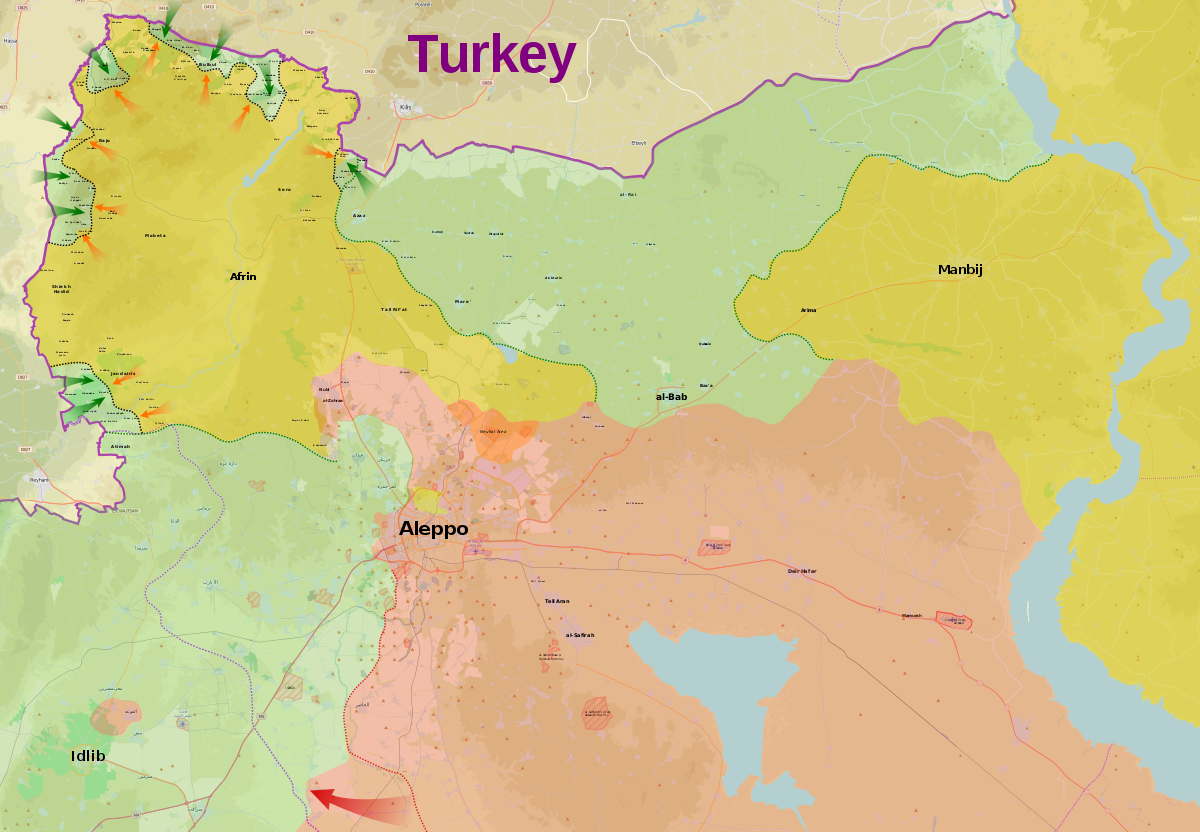

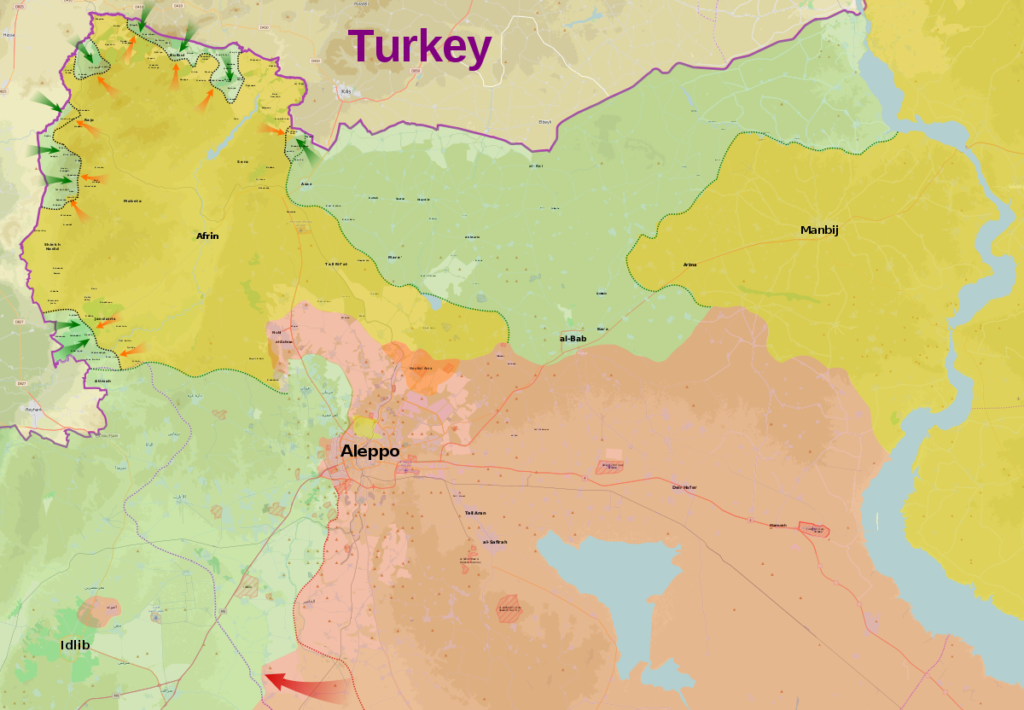

OPINION. Le 19 janvier dernier, la Turquie lançait une offensive contre Afrin, enclave sous contrôle kurde dans le Nord de la Syrie. L’armée turque, 2e puissance de l’OTAN, a mobilisé des moyens considérables pour cette opération qui vise une zone relativement épargnée par le conflit qui ravage la région. Alors que le gouvernement turc annonçait une victoire rapide, l’offensive piétine aujourd’hui encore face à la résistance acharnée des milices kurdes. Quant aux civils, ils paient une fois de plus un lourd tribut sous les bombes turques.

Pour mieux saisir ce nouveau tournant dans la guerre civile qui embrase la Syrie depuis 7 ans, il est nécessaire de comprendre comment s’est dessinée la carte qui détermine aujourd’hui les états souverains de la région. L’évolution de la question kurde au Moyen-Orient est un facteur décisif dans la compréhension des enjeux de ce nouveau front ouvert à Afrin.

Les Kurdes peuplent une zone à cheval sur 4 pays: la Turquie, l’Iran, l’Irak et la Syrie. Estimée à 35 millions d’individus, leur population en fait le plus grand peuple sans nation. Alors que le modèle de l’état-nation s’imposait comme moyen de légitimisation de la domination politique dans la région après la chute des Ottomans, les Kurdes ont été tenu à l’écart du partage de la dépouille de l’empire. Un pays leur est promis par le Traité de Sèvres en 1920, mais les espoirs seront déçus et le traité jamais ratifié. Alors que les Kurdes bénéficiaient d’une certaine autonomie au sein de l’empire ottoman multi-ethnique, les nouveaux pouvoirs nationalistes ne peuvent avoir le même rapport pacifique avec leurs minorités ethniques et religieuses. Les minorités sont des contradictions flagrantes à la plupart des romans nationaux puisqu’elles font mentir le mythe d’unicité de la communauté. Au sein de l’état-nation, les minorités ethniques et religieuses sont bien souvent condamnées à être au mieux déclassées, au pire persécutées. La Turquie est sans doute le pays qui a mené la campagne d’éradication culturelle la plus radicale contre sa population kurde: langue interdite, assimilation forcée, emprisonnement des dissidents… En réaction, un mouvement de guérilla indépendantiste marxiste-léniniste, le PKK, prend les armes en 1984. La répression étatique est particulièrement féroce et la liste des crimes de guerre qui se succèdent pendant cette période est interminable. Après une guerre sanglante de trois décennies, un cessez-le-feu est proclamé en 2013. L’idéologie du mouvement kurde a évolué au cours du temps: au contact de la pensée de l’anarchiste américain Murray Bookchin, la ligne politique du PKK a pris une tournure plus libertaire dans les années 2000. Le projet politique est désormais le confédéralisme démocratique, qui, s’il fallait le résumer brièvement, promeut l’organisation démocratique sur la base de communes fédérées entre elles et rejette le modèle de l’état-nation, le patriarcat et le système capitaliste.

Dans le chaos de la guerre civile syrienne, les Kurdes du Rojava (Kurdistan syrien, peuplé d’une mosaïque de minorités religieuses et ethniques) ont profité du retrait des troupes d’Assad pour développer le confédéralisme démocratique sur leurs terres avec le soutien du PKK. Cet exemple d’autogestion est de nature à inspirer notamment les Kurdes de Turquie et leur donner des espoirs d’autonomie. C’est ce qui s’est passé en 2015, lorsque certaines villes du Kurdistan turc ont vu leur jeunesse prendre les armes et déclencher des foyers de rébellion urbaine. L’insurrection a été noyée dans le sang.

Voilà la raison principale pour laquelle le Rojava représente une telle menace pour Erdogan, voilà pourquoi le gouvernement turc a voulu et veut à tout prix anéantir la révolution kurde en Syrie, allant jusqu’à soutenir Daesh dans sa guerre contre les milices kurdes. Mais avec l’aide des frappes de la coalition, les YPG (principale milice kurde) ont arrêté Daesh à Kobané, rebaptisée dès lors par la presse «Stalingrad du Moyen-Orient». Avec le soutien de milices arabes et de l’aviation de la coalition internationale, les Kurdes ont repris à Daesh ville après ville. Et alors qu’aujourd’hui le califat est moribond, Erdogan lance une offensive sur Afrin, misant sur la passivité des puissances occidentales qui n’ont plus besoin des combattant et combattantes kurdes pour les débarrasser de Daesh.

L’aviation turque bombarde des zones peuplées, déchiquetant aveuglement les civils par dizaines, certains rapports affirmant même que des bombes incendiaires ont été utilisées. Les corps d’enfants s’amassent dans le silence assourdissant de la communauté internationale. Les dirigeants des puissances appellent à la «retenue», lorsqu’ils n’encouragent pas directement l’agression –qui, rappelons-le, est illégale au regard du droit international. Le gouvernement turc s’est allié à des factions islamistes de l’Armée Syrienne Libre, les utilisant comme chair à canon pour prendre les positions tenues par les YPG. Ces djihadistes armés et entrainés par l’armée turque se sont déjà illustrés par de glaçants actes de cruauté. L’atroce mutilation du corps d’une combattante kurde, filmée par des hommes goguenards d’une de ces milices islamistes, a indigné bien au-delà de la communauté kurde.

Malgré un rapport de force extrêmement déséquilibré, les milices kurdes se sont préparées à faire face à cette invasion depuis des années et sont prêtes à faire payer chèrement chaque mètre de terrain concédé. Si Kobané a été le Stalingrad de Daesh, les Kurdes ont juré de faire d’Afrin le Vietnam d’Erdogan.

Aujourd’hui, les révolutionnaires du Rojava tentent d’ouvrir une brèche dans l’hégémonie de l’état-nation. A l’heure où l’Europe est parcourue de soubresauts qui nous rappellent que le nationalisme mène aux passions les plus meurtrières, les Kurdes nous montrent une alternative dont nous devrions nous inspirer afin d’envoyer aux oubliettes de l’histoire des chimères qui ont déjà fait couler bien trop de sang. Ne laissons pas mourir en silence ceux qui portent l’espoir à bout de bras.